はじめに

ソリューション提案の機会が激増した

営業・企画の担当者のみなさんは、普段エンジニアの方と話をする機会はありますでしょうか。

最近は単に「モノを売る」だけではなくて「顧客課題に着目してソリューションを提案する」ということが本当に増えてきました。

私がよくお付き合いしている小売業界や製造業界の営業・企画・戦略などの担当者の方も、皆さん口をそろえて「お客様に新しい価値を提案したい」といった趣旨のことを言われています。

既存クライアントに新しい価値を提案したい!

会社で新しいサービスを提案しろと言われたのよね…

開発のイメージがつかない…

普段からよくクライアントとお付き合いのある営業・企画の担当者の方なら、なんとなく彼ら・彼女らが「どのようなことで困っているか」はイメージつくかと思います。

ところが、クライアントのお困りごとを解決するためのソリューションや、そのソリューションを実現するために必要なシステム開発の方法などは、あまりイメージできないのではないでしょうか?

実際に私がお付き合いのある大手食品系メーカーの営業担当者からは、次のようなお話を頂きました。

クライアント(大手小売企業)は、自社店舗でどのぐらいの人が売場にやってきているか知りたいらしい。だからAIカメラを導入しようと思うんだけど、どこにどうやってお願いすればいいのかサッパリ分からないんだけど、アドバイスもらえますか?

Aさんの話を細かく伺ったところ、Aさんはこれまでシステム開発の経験は一切なく、エンジニアと会話するのも年に数回とのことでした。また、彼らが一体何を言っているのか分からないし、話が通じないことが多く開発のイメージがつかないとのことでした。

「キャベツを買ってきて」と言われたら?

なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか?

突然ですが、ひとつ分かりやすい事例を紹介します。

私は先日妻に「キャベツを買ってきて」と依頼されました。

キャベツを買ってきて!

オッケー!

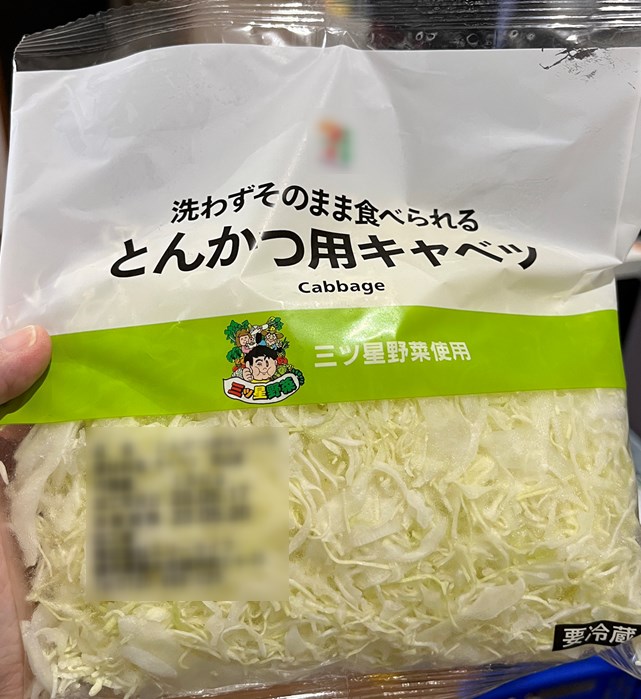

そして私が買ってきたのがこれです。

そうしたら妻が笑いをこらえてこう言いました。

いや、私は普通のキャベツが欲しかったんだけど笑。

え?普通のキャベツってどういうこと??

切られてない丸いキャベツのこと。回鍋肉作ろうと思ってて。

そう、妻が欲しかったキャベツは普通に葉のついたごく一般的なキャベツなのです。

私も別に意地悪して千切りキャベツを買ってきたわけではありません。

「とんかつでも作るのかな」「あらかじめ千切りになってた方が助かるだろう」と思ってこの千切りキャベツを買ってきたのでした。

同じようなことが本当に良く起こる

私がなぜこのような恥ずかしいエピソードを紹介したのかというと、同じようなことがシステム開発委託の現場でも本当によく起こるからです。

私の場合は笑い話で済みましたが、これが何千万円とか何億円とかするシステム開発で起こったら困りますよね。

共通するネガティブポイントは以下の3つです。

言葉の定義があってない

私のケースの場合、妻はいわゆる普通の丸いキャベツの意味で「キャベツ」という言葉を使い、私は千切りキャベツの意味で「キャベツ」という言葉を使いました。

開発のお願いでも似たようなことが起こります。

例えば先ほどのAさんは「AIカメラ」という用語を使いました。

みなさんは「AIカメラ」という言葉からどのようなことを思い浮かべるでしょうか?

ある方は人数をカウントできるだけの簡易的なものだと思うかもしれませんし、別の方は商品の欠品検知を出来るような高機能なものだと思うかもしれません。

人によってそれぞれイメージするものが違うので、まずは言葉の定義を合わせる必要があるのです。

余計な解釈をする

私のケースの場合、「とんかつでも作るのかな」「あらかじめ千切りになってた方が助かるだろう」と考えたわけですが、結果的にこれは余計な解釈でした。

理解を深めるために想像力を働かせること自体はとても良いことです。

ですが、その想像によって余計な解釈をしてしまうと、あらぬ誤解を招いてしまうことがあるでしょう。

確認を怠る

私の場合、何の疑いもなく「オッケー!」といってそのまま買い物に出かけましたが、念のため「どんなキャベツ?」と確認しておけばよかったかもしれません。

「AIカメラ」と聞いてもおそらく想像するものはいろいろでしょう。

どんな機能性を持っていて、台数は何台ぐらいで、そもそも何をしようとしているのか、きちんと確認しながら伝えられると良いでしょう。

言語化することが大切!

開発のイメージをうまく伝えるためには、自分が考えていることや背景などをきちんと言語化してみることが大切です。例えば、以下のようなことを伝えられると良いでしょう

日本語はハイコンテクスト文化

日本語はハイコンテクスト文化と言われています。

つまり、多くを語らなくても察する文化、ということです。

確かに主語や目的語が無くても、何となく言っていることは分かりますよね。

最後まで言わなくても「察する」というのはとても便利な文化ではあります。

一方で、今回のように間違って千切りキャベツを買ってきてしまった…なんてことが起こる可能性もあるわけです。

こんなはずじゃなかった…とならないためにも、「このようなものが欲しい」というイメージを具体化するという意識を持ってみましょう!

具体化するためには?

そうはいっても、じゃあイメージを具体化するためには何をすればいいの?って疑問に思いますよね。

ここで、私がおすすめする方法を3つ紹介します。

ITパスポート試験で「用語」を覚える

まずはエンジニアが使っている用語を覚えることが大事です。

「クラウド」とか「システムアーキテクチャ」とか、何を言ってるのか分からない状態だと、コミュニケーションもままならないですよね。

用語を覚えるためには、ITパスポートという資格試験の受験をオススメします!

詳しくは別のブログに記載しましたので、ぜひ読んでみてください。

オンラインホワイトボードなどで図に書き出す

自分が思っているイメージや考えを図に書き出してみるのもおすすめです。

私の場合は紙に書き出すことが多いのですが、最近はリモートワークなども増えましたので、オンラインホワイトボードを使ってみるのも良いでしょう。

(※別のブログ参照)

ここで大切なのは、出来るだけ自分の頭の中にあるイメージを具現化するということです。

例えば、うまく絵は描けないけど何となくこの事例のような感じ、ということはないでしょうか?

そういう場合は、他社の事例などが紹介されているWebサイトや記事などの写真をそのまま貼り付けるというのも良いでしょう。

大切なのは、エンジニアの方が「あー、なるほど、こういうのを作りたいのね」と理解してくれることです。図や既存のイメージをうまく使っていきましょう。

ボイスメモを残す

営業や企画の担当の方の中には、ものに書き出したりすることはちょっと敷居が高いけど、喋るだけならいくらでも喋れる、みたいな方がいらっしゃいます。

そういう方は、自分が喋っている様子をボイスメモで残してみると良いでしょう。

最近ではスマホで簡単にボイスメモを録音することが出来るようになりましたので、その機能を使ってみると良いでしょう。

また、Googleドキュメントなどでは自分が喋ったことをそのまま文章に書き起こしてくれる機能がありますので、そういったものを積極的に使ってみても良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

キャベツの話を事例として、「開発のお願い」の仕方のコツを紹介してみました。

営業・企画担当者のみなさんは、ぜひITツールを有効に活用して、開発のみなさんと上手にコミュニケーションをとってみてください!

-1-120x68.png)

コメント